St.Margarethen Landscheide Flethsee Kudensee

1920 Fischer auf dem Kudensee

Obwohl bereits in Dithmarschen gelegen, wird hier der Bereich des Sees und die angrenzende Niederung bis an den Klev betrachtet als zum Landschaftsraum der Wilstermarsch gehörend. Der Nord- Ostsee Kanal bildet weitgehend die kommunale Grenze zwischen den Kreisen Dithmarschen und Steinburg.

Der 1895 in Betrieb genommene Nord-Ostsee Kanal trennt die Ortschaft Kudensee von dem namensgebenden Gewässer Kudensee, welcher noch im Jahr 1700 etwa 500 Hektar groß war. Nach dem 1765 erfolgten Bau des Kudenseer Kanals und der damit verbesserten Entwässerung schrumpfte er auf etwa ein Drittel seiner vorherigen Größe. Aktuell hat der Kudensee nur noch eine Größe von etwa 40 Hektar; der maximal nur 1,20 tiefe See ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Fischerei auf dem See wurde von alters her betrieben; noch in den Jahren nach dem II. Weltkrieg war der Kudensee an einen Berufsfischer verpachtet. Weil die Nutzung offenbar nicht ergiebig genug war, kam sie jedoch bald danach zum Erliegen.

Der Kudensee ist in der Region der letzte von vormals mehreren Flachseen, deren Entstehung ähnlich verlief. Als nacheiszeitlich der Meeresspiegel erheblich anstieg, wobei zugleich durch Sedimentation die Marschen entstanden, bildete das Meer durch Abrasion des Klev mit Teilen des sandigen Materials Strandwälle (die so genannten Donns) aus. Die Donns sowie aufwachsende Moore bewirkten das Entstehen einer weitgehend abflußlosen Senke zwischen Geest, Donn und Moor, in welchem der früher bedeutend größere Kudensee entstand.

Vom Kudensee aus bildete sich wegen des durch Donn und Moor versperrten Abflusses ein parallel zum Geestrand verlaufendes Abflußgerinne – die Walburgsau bzw. Burger Au – in nordöstlicher Richtung aus, welche in die Wilsterau / Holstenau mündete. Die Burger Au war bis zum Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals und der damit einhergehenden endgültigen Trennung der Flußgebiete der bedeutendste Nebenfluß der Wilsterau, nachdem bereits ab 1870 durch den Bau der Schleuse Bebek der gewöhnliche Abfluss unterbrochen war. Die immer mal wieder vertretene Ansicht, wonach die Burger Au der Oberlauf der Wilsterau gewesen sei, ist unzutreffend.

Bildrechte: Carl Kuskop, Wilster

1932 Kaufmannsladen in Kudensee

Dem Kaufhaus Sievers, welches im Haus Dörpstroot 15 bis zum Jahr 1985 bestand, war seit 1930 auch eine Fahrradhandlung angeschlossen.

Ebenfalls handelte der Inhaber Werner Sievers mit Sanitär- und Elektrowaren, welche er auf Anforderung in den Häusern seiner Kunden auch installierte.

Nachweislich des an dem Gebäude rechts neben dem Eingang angebrachten Schild, wurde in dem Laden auch eine örtliche Posthilfsstelle betrieben; diese war ein unentgeltliches Serviceangebot des Geschäftsinhabers für seine Kunden.

Bildrechte: nicht bekannt

1958 Reeth Ernte auf der in der Neujahrsflut 1721 aufgerissenen Brake in Landscheide

Das Reeth wurde im Winter geerntet von den gefrorenen Flächen der größeren Gewässer, welche flache und mit Riethbewuchs bestandene Uferpartien aufwiesen. Der Schnitt erfolgte entweder mit der Sense oder – bei ausreichend hohem Wasserstand – mittels eines über das Eis geschobenen Messerbalken.

Das Reeth wurde in Bündeln geschnürt. Das so geliefert Reeth konnte dann beim Eindecken der Dächer von den Dachdeckern auf der Lattung verteilt und so verschoben, daß die unteren Enden des Bündels eine durchgehend geneigte Fläche bildeten. Sie wurde zumeist mit einer Drahtbindung oder starken Schnüren am Dach fixiert und dann mit dem Klopfbrett in Form gebracht. Lage für Lage wurde so das Reeth bis zum Erreichen des Dachfirsts aufgebracht.

Ein besonders lohnender Bereich für die schwere und arbeitsintensive Ernte des Reeth war die Brake in der Gemeinde Landscheide. Dieser Flachsee, welcher gegenüber dem heutigen Zustand früher wesentlich ausgedehnter war, ist in der Neujahrsflut in der Nacht vom 31.12.1720 auf den 01.01.1721 entstanden. Die nach der Flutkatatrophe des Jahres 1717 zerstörten und beschädigten Deiche an der Elbe waren noch nicht wieder wehrfähig geschlossen worden, weshalb die Sturmflut auf der Dithmarscher Seite weit in das Land eindrang und beim Überströmen des damals auf der Grenze zwischen den beiden Landschaften noch vorhandenen Hohen Moor die Brake aufriss.

Seither ist die Fläche des Gewässer jedoch infolge Verlandung und Intensivierung der Entwässerung deutlich geringer geworden (sh. Abbildungen 5 und 6).

von rechts: Kurt Schmidt, Richard Schmidt, Hermann Wiese (die beiden anderen Personen sind gegenwärtig noch nicht namentlich bekannt - um Mithilfe bei der Benennung wird gebeten)

Bild 2: Reeth Ernte auf der Brake mit dem über die Eisfläche geschobenen Messerbalken

Abbildung 6: Ausdehnung der Brake im Jahr 2020 (Quelle: google maps)

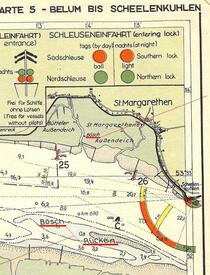

1885 - Lotsenstation auf der Bösch vor St. Margarethen und Büttel

1885 ehemalige Lotsenstation auf der Bösch vor St. Margarethen und Büttel mit dem davor liegenden und 1882 in Dienst gestellten Lotsendampfer BÖSCH.

Seit dem 13. Jahrhundert gab es auf der Elbe Lotsen. Diese waren zunächst Fischer, die mit den schwierigen und sich ständig verändernden Fahrwasserverhältnissen vertraut waren; mit der Zeit entwickelte aus dem Gelegenheitsgewerbe ein eigener Berufsstand. Ab 1656 gab es ein geregeltes Lotswesen auf der Elbe. Die Lotsen organisierten sich in Bruderschaften; so in die 1745 gebildete Elbelotsenbrüderschaft, welche die Abfolge des Einsatzes der Lotsen regelte. Ab 1749 wurden die Lotsenboote besetzt von einer Lotsen-Station bei St. Margarethen; sie war in einem Wirtshaus eingerichtet worden, welches sich auf einer im Vorland gelegenen uralten Wurt befand. Die seit alters her bewohnte Wurt wurde Bösch genannt nach einer am gegenüber liegenden Rand des Fahrwassers gelegenen Sandbank - der Bösch bzw- dem Bösch-Rücken. Die Lotsen nannten sich entsprechend: Bösch-Lotsen.

In früheren Zeiten war der Beruf des Lotsen sehr gefahrvoll, mußte doch häufig bei schwierigen Wetterverhältnissen von der kleinen Lotsenjolle auf das den Lotsen anfordernde Schiff umgestiegen werden. Auch die Lotsen von der Bösch blieben von Unglücksfällen nicht verschont. So finden wir 1868 in einem Bericht der "Die Gartenlaube" (Heft 32, S. 501–512) zur Vorstellung eines neuen Retungsbootstyps folgende Meldung:

"Noch am dritten Februar dieses Jahres haben bei der Boesch (Lootsenstation) an der Elbe sieben Lootsen, zwei Hannoveraner und fünf Holsteiner, sämmtlich Familienväter, durch Kentern ihres Bootes das Leben verloren. Die Wohlthätigkeit hat freilich in Hamburg und Altona für die Wittwen und Waisen eine beträchtliche Summe aufgebracht, aber die Todten bleiben todt. Für dieselbe Summe hätten zehn Petersen’s-Boote gebaut werden können , deren eines genügt hätte, die braven Männer den Ihrigen zu erhalten."

Die Lotsenstation, welche bie zu 80 Lotsen Quartier bieten konnte, wurde 1895 nach Brunsbüttelkoog verlegt, wonach das Gebäude nur noch als Gastwirtschaft genutzt wurde. Das Gebäude brannte am nebligen Morgen des 05. November 1902 ab und wurde nicht wieder aufgebaut.

Die Warft selbst besteht heute noch, sie liegt unmittelbar am Bütteler Außenpriel im Außendeich von St. Margarethen (sh. Bild 2; Seekarte aus dem Jahr 1955).

Bildrechte: nicht bekannt

1890 - Beladung von Ewern und Schuten auf der Burger Au im Buchholzer Moor

1890 Beladung von Ewern und Schuten auf der Burger Au im Buchholzer Moor

Insbesondere zum Aufbau der Beuferungen (Deiche) für den zu bauenden Kaiser-Wilhelm Kanal (Nord- Ostsee Kanal) in den moorigen und anmoorigen Bereichen wurden sehr grosse Mengen Sand und Kies benötigt. Sie dienten der durch ihre Auflast bedingten Verdrängung der weichen Bodenschichten, um eine Standfestigkeit für die den Kanal begleitenden Deiche zu erreichen. Zudem wurden im Zusammenhang mit der Errichtung von Bauwerken für den 1887 bis 1895 im Bau befindlichen Kaiser-Wilhelm Kanal Sand und Kies benötigt. Diese Baustoffe wurden auf der Burger Au mit kleinen Frachtschiffen aus der großen Kiesgrube Prien zu den jeweiligen Einsatzorten transportiert.

Im Hintergrund links ist der aus der ebenen Marsch aufsteigende Klev zwischen Buchholz und Burg zu erkennen.

Das ergänzend vorgestellte Vergleichsfoto zeigt die örtliche Situation im Jahr 2019.

Die verschifften Bodenmaterialien kamen aus der riesigen Kiesgrube Prien am Stubbenberg. Der Burger Gastwirt Prien aus der Hafenstraße hatte das für den Sandabbau infrage kommende Land gekauft und lieferte ab 1887 Sand und Kies für den Kanalbau. Der mit Loren zu den in der Burger Au liegenden Ewern und Schuten gebrachte Sand wurde in der Burg-Kudensee-Niederung in großen Mengen gebraucht.

Vermutlich hat Prien auch noch für die Kanalverbreiterung 1907 - 14 geliefert. Da der Geschäftsmann sein erworbenes großes Vermögen nicht sicher anlegte, verlor er alles bei der Inflation nach dem 1. Weltkrieg.

Aus heutiger Sicht ist es undenkbar, dass eine Genehmigung erteilt werden könnte für große Bodenabgrabungen im Bereich eines Naturdenkmals, wie es der Klev zwischen Hochdonn und St. Michaelisdonn ist.

Bildrechte:

Bild 1 und 3: nicht bekannt

Bild 2: Hartwig Mohr, Burg in Dithmarschen

Bemerkung: Informationen von Rudolf Böckmann, Burg in Dithmarschen

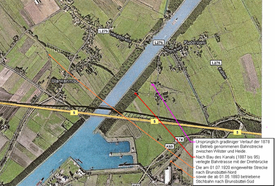

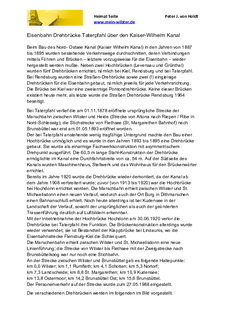

1896 - Eisenbahn-Drehbrücke Taterpfahl über den Kaiser Wilhelm Kanal

1896 Eisenbahn-Drehbrücke Taterpfahl im Verlauf der Marschbahn

Bei Kudensee verlief die am 01.11.1878 eröffnete ursprüngliche Teilstrecke der Marschbahn zwischen Wilster und St. Michaelisdonn (Strecke von Altona nach Riepen / Ribe in Nord-Schleswig). Der Verkehrsweg wurde durch den 1887 bis 1895 gebauten Nord- Ostsee Kanal zerschnitten, weshalb die Eisenbahn den Kanal mittels einer Drehbrücke bei Taterpfahl querte.

Die in den Jahren 1893 bis 1895 gebaute Brücke wurde bereits 1920 wieder demontiert; die Bahnstrecken wurden verändert.

Noch heute ist auf Luftbildern (Bild 4) der ehemalige Verlauf der Eisenbahnstrecke, sowohl in der ursprünglichen als auch in der geänderten Trassenführung bei Taterpfahl deutlich erkennbar. Auf der Karte sind die Strecken eingezeichnet. Links zweigt die am 01.07.1920 Strecke nach Brunsbüttel Nord ab, rechts die am 01.05.1893 eröffnete Strecke nach Brunsbüttelkoog.

Bild 1 zeigt die geschlossene Brücke; auf der gegenüber liegenden (südlichen) Seite des Kanals steht das Maschinenhaus für den Brückenantrieb

Bild 2 zeigt das Stellwerk und das Maschinenhaus

Bild 3 zeigt den Laufkranz für das bewegliche Brückenteil.

Bildrechte: Bilder 1 bis 3 nicht bekannt

Bild 4 Bildgrundlage google maps

Weitere Informationen zur Eisenbahn-Drehbrücke Taterpfahl sind in der unten aufrufbaren Datei enthalten.

1900 - Windmühle DIE ERNTE in St. Margarethen

1900 Windmühle DIE ERNTE in St. Margarethen

Bereits um 1540 war die erste Windmühle in St. Margarethen auf dem Standort "Auf dem Stuven" für Johann Rantzau (Herr auf Breitenburg) erbaut worden. Die Mühle war ursprünglich eine königlich privilegierte Mühle. König Christian III. hat gemäß einer vom 10. März 1540 datierten und in Rendsburg ausgestellten Urkunde seinem Hofmeister, Amtmann zu Steinburg und Rat Johann Rantzau, Ritter, wegen des Mangels an Windmühlen in der Wilstermarsch je eine Windmühle im Kirchspiel St. Margarethen, im Kirchspiel Beidenfleth und vor Wilster zu bauen gestattet. Gleichzeitig hat er verboten, neben diese Mühlen andere zu bauen, "dewile wy genanten dre molen gnediklik den wint vorgunnet hebben und de molengeste ehn nicht schollen vorbaden werden." Absolute Herrscher verfügten damals auch über den Wind!

Ende des 19ten Jahrhunderts gelangte die Mühle in den Besitz von Adalbert Siemen, danach der Firma A. Siemen Söhne (Das A steht für Albert, den Vater von Adalbert). Das Ehepaar Anne und Walter Siemen ließ die Mühle in einen rückwärtigen Bereich des Grundstücks versetzen und auf dem ehemaligen Mühlenstandort für sich eine vom St. Margarethener Baumeister Johann Wiekhorst entworfene Villa errichten.

Das Foto zeigt die Arbeiten bei der Versetzung der Windmühle.

Bild 3 zeigt das Originalfoto; Bilder 1 und 2 sind bearbeitet.

Bildrechte: nicht bekannt; evtl. Amandus Dohrn, Büttel

Anmerkung: Das Foto wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Tord Siemen, Wilster, einem Urenkel der Bauherren.

1907 - Pfeife rauchende Frauen in Kudensee

1907 Pfeife rauchende Frauen in Kudensee

Eine ganz besondere Eigenart wurde in der Wilstermarsch mit dem sogenannten „Tabak saufen“ ausgeübt. Sowohl Männer als auch Frauen rauchten aus Tabakspfeifen mit sehr langen Stielen und einem Pfeifenkopf aus Porzellan (dieser zumeist mit einem Deckel versehen). Es war nicht ungewöhnlich, sich nach Feierabend zu einem gemütlichen Schwätzchen oder zum Kartenspiel bei einer Pfeife Tabak zusammen zu finden, so wie die abgebildeten alten Damen aus Kudensee.

Die Namen der alten Damen sind überliefert. Am Tisch sitzen (von links) Trina Lau, Gesche Umland, Anna Wiese und Gesche Pien; in der "Klönschnacker-Tür" steht Wiebke Bartels.

Heute kaum nachvollziehbar, war in früheren Zeiten auch das Rauchen in ganz bestimmter Weise reglementiert. So wie beispielsweise in den "Artikuln für die Osterbünger und Wetterndorfer Gilde von 1739" in Artikel 10.

Danach sollten die Pfeifen der Männer stets

"mit einem Deckel oder Doppe wohl versehen seyn. Wonach sich die

Frauenspersonen, bey welchen das Tobakrauchen gemein ist, zu richten;

fürnehmlich sich aber dessen bey der Flachs- und Hampfarbeit gänzlich zu

enthalten haben".

Bildrechte: Amandus Dohrn, Büttel

1910 - Erfrischungshalle am Bahnhof St. Margarethen in Landscheide

1910 Erfrischungshalle am Bahnhof St. Margarethen

Der Bahnhof von St. Margarethen lag weit außerhalb des Dorfes in Flethsee, Gemeinde Landscheide, nahe der Flethseer Straße.

Hier durchquerte die am 01.11.1878 eröffnete ursprüngliche Strecke der Marschbahn zwischen Wilster und Heide (Strecke von Altona nach Riepen / Ribe in Nord-Schleswig die Gemeinde Landscheide.

Nach Fertigstellung der ab 1920 über die Hochbrücke Hochdonn führende Eisenbahnstrecke verlor die über den Bahnhof St. Margarethen führende Bahnstrecke an Bedeutung. Von dem Zeitpunkt an endete die von Wilster aus über den Bahnhof St. Margarethen führende Strecke in Brunsbüttel.

Wie lange die sicherlich mit großen Erwartungen zur Bewirtung der Reisenden eingerichtete Erfrischungshalle (Betreiber war E.G. Petersen) am Bahnhof bestanden hat, konnte nicht ermittelt werden.

Heute wird auf der Strecke keine Personenbeförderung mehr vorgenommen. Ab Anfang der 1950er Jahre verkehrte ein Schienenbus auf der Strecke, auf welcher 1988 der Personenverkehr völlig eingestellt wurde.

Ein Bahnhof St. Margarethen besteht heute nicht mehr, doch hält der Name der Bahnhofstraße in Flethsee die Erinnerung an ihn wach.

Bildrechte: nicht bekannt

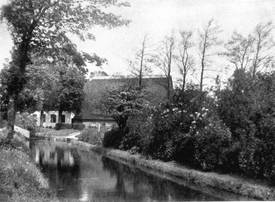

1910 - Gehöft am Nortorf-Neuenhafener Kanal

1910 Gehöft am Nortorf-Neuenhafener Kanal

Das 1913 abgebrochene Gehöft stand in der Mühlenhörn in der Kirchducht von St. Margarethen.

Im Vordergrund der Nortorf-Neuenhafener Kanal, dessen heute nicht mehr vorhandenes Außentief im Vorland vor St. Margarethen die Funktion eines Hafen für den Ort hatte.

Bildrechte: Amandus Dohrn, Büttel

1912 - Bau eines Deichsieles für die Vierstieghufener Wettern

1912 Bau eines Deichsieles durch den Elbdeich für die Vierstieghufener Wettern

Die mit ihren Entwässerungszügen aus dem Raum Nortorf und Schotten kommende Vierstieghufener Wettern entwässert ausgedehnte Flächen der südlich der Wilsterau gelegenen Bereiche der Wilstermarsch in die Elbe. Der Sielverband Vierstieghufen ist der flächengrößte der Wilstermarsch.

Die Mündung der auch Vierstieghufener Kanal genannten Wettern liegt im Bereich der Heideducht bei Scheelenkuhlen.

Die alte Aufnahme zeigt die Tiefbauarbeiten bei der Errichtung eines neuen Sielbauwerkes durch den Elbdeich bei Scheelenkuhlen St. Margarethen.

Bildrechte: Robert Friedrichs, Wilster - Sammlung Werner Behning

Anmerkung: Robert Friedrichs macht sich seit Jahren dadurch verdient, daß er alte Foto aus der Sammlung seines Großvaters Werner Behning als Repros alter Postkarten oder mittels des Alt-Wilster-Kalender interessierten Heimatfreunden anbietet. Wer diese oder von den Originalnegativen gezogene Fotografien erwerben möchte, den verweisen wir auf die Seite Alt-Wilster

1912 - Gehöfte an der Brake in Flethsee

1912 Gehöfte an der Brake in Flethsee

Die Brake in Flethsee ist durch eine das damalige Hochmoor durchbrechende Sturmflut in der Neujahrsnacht 1771 aufgerissen worden und besteht seither. Sie durchschnitt und unterbrach fortan den alten von Landscheide über Kudensee und das an Hohe Moor führenden "Dithmarscher Landweg".

Die abgebildeten Gehöfte am Rande der Brake haben ihre Zuwegung über den Rest dieses alten Weges.

Das Gewässer selbst war bis vor einem Jahrhundert "königliches Zeitpachtstück" und wurde neben der Fischerei vorwiegend für die Gewinnung von Reeth (Reith) genutzt.

Bildrechte: Amandus Dohrn, Büttel, Nachf. Heinrich Ballerstädt, Wilster

Anmerkung: Die alte Aufnahme stammt aus einem vom damaligen Gemeindeverein St. Margarethen dem scheidenden langjährigen Hauptpastor D. Dr. Wilhelm Jensen (von 1910 bist 1933) anläßlich einer Abschiedsfeier am 24. September 1933 als Ehrengabe überreichten Album, welches Fotografien aus dem Kirchspiel St. Margarethen enthält.

Das Album wurde großzügigerweise von Frau Sigrid Malz, Karlruhe, mit Zustimmung der Nachkommen des D.Dr. Wilhelm Jensen für die Heimat-Seite mein-wilster zur Verfügung gestellt.

1912 - Überflutung in St. Margarethen, Heideducht, Scheelenkuhlen

ca. 1930 Überflutung in St. Margarethen, Heideducht bei Scheelenkuhlen.

Es handelt sich vermutlich um eine Situation an der Straße Osterbünge Süd, ohne dass die exakte Örtlichkeit bisher festgestellt ist. Die weitreichenden Überschwemmungen entstanden, als zur Zeit des Neubaues der Vierstieghufener Schleuse die Entwässerung zur Elbe hin erheblich gestört war.

In einer zu den Fotos zugehörigen Notiz heißt es: Heideducht in Scheelenkuhlen, Nähe Leuchtturm. Anwesen Thea Köster, Tochter von Herm. Köster.

Bis weit in die 1960er Jahre wurden Gebiete in der Wilstermarsch häufig großflächig überschwemmt.

Erst die vom Deich- und Hauptsielverband Wilstermarsch für die einzelnen Sielverbände errichteten leistungsfähigen Schöpfwerke machten diesen für die Landwirte mißlichen Ereignissen ein Ende. Der Deich- und Hauptsielverband Wilstermarsch in Wilster betrieb diese Maßnahmen über den Zeitraum von drei Jahrzehnten mit großem Nachdruck und setzte für Planung und Bauleitung eigenes Fachpersonal ein. Die Baukosten wurden nur zu einem geringen Teil über die Beiträge der veranlagten Flächen aufgebracht, da große Summen öffentlicher Gelder von Bund und Land zur Verfügung gestellt wurden.

Mit Planung und Bau der Schöpfwerke waren u.a. die Ingenieure Franz Kohak, Christian Garlipp und Peter von Holdt betraut.

Bildrechte: Amandus Dohrn, Büttel - Nachf. Heinrich Ballerstädt, Wilster

Anmerkung: Die alte Aufnahme stammt aus einem vom damaligen Gemeindeverein St. Margarethen dem scheidenden langjährigen Hauptpastor D. Dr. Wilhelm Jensen (von 1910 bist 1933) anläßlich einer Abschiedsfeier am 24. September 1933 als Ehrengabe überreichten Album, welches Fotografien aus dem Kirchspiel St. Margarethen enthält.

Das Album wurde großzügigerweise von Frau Sigrid Malz, Karlruhe, mit Zustimmung der Nachkommen des D.Dr. Wilhelm Jensen für die Heimat-Seite mein-wilster zur Verfügung gestellt.

1912 - Villa Siemen und Windmühle DIE ERNTE in St. Margarethen

1912 Villa Siemen und Windmühle DIE ERNTE am Standort Auf dem Stuven in St. Margarethen.

Die im Vordergrund stehende und nach Plänen des St. Margarethener Baumeisters Johann Wiekhorst geplante Villa war auf dem vorherigen Standort der Mühle "Die Ernte" erbaut worden. Bauherren waren das Ehepaar Walter und Anne Siemen, welche zuvor ihre Mühle auf einen rückwärtigen Bereich des Grundstücks hatten versetzen lassen.

Die Villa erhielt im Jahr 1912 an ihrer rechten Frontseite einen Turm, welcher den repräsentativen Eindruck des Gebäudes weiter verstärkte.

Das Gewässer im Vordergrund ist der Nortorf-Neuenhafener Kanal.

Das Vergleichsfoto (Bild 2) zeigt die Villa noch vor der Errichtung des Turmes.

Die Mühle "Die Ernte" war ursprünglich eine königlich privilegierte Mühle. König Christian III. hat gemäß einer vom 10. März 1540 datierten und in Rendsburg ausgestellten Urkunde seinem Hofmeister, Amtmann zu Steinburg und Rat Johann Rantzau, Ritter, wegen des Mangels an Windmühlen in der Wilstermarsch je eine Windmühle im Kirchspiel St. Margarethen, im Kirchspiel Beidenfleth und vor Wilster zu bauen gestattet. Gleichzeitig hat er verboten, neben diese Mühlen andere zu bauen, "dewile wy genanten dre molen gnediklik den wint vorgunnet hebben und de molengeste ehn nicht schollen vorbaden werden." Absolute Herrscher verfügten damals auch über den Wind!

Bildrechte: nicht bekannt; evtl. Amandus Dohrn, Büttel

Anmerkung: Das Foto wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Tord Siemen, Wilster, einem Urenkel der Bauherren.

1914 - Bauernhaus in St. Margarethen Osterbünge Süd

1914 Gehöft in Osterbünge Süd, Gemeinde St. Margarethen

Bei dem auf einer Wurt stehenden und von einem breiten Hofgraben umgebenen Gehöft handelt es sich um den Hof 631 (gem. dem Buch "Die Bauernhäuser der Wilstermarsch im Bild"), welcher zum Zeitpunkt der Aufnahme im Eigentum des Bauern Detlef Mumm stand und von diesem auch bewirtschaftet wurde.

Von der Bauform her handelt es sich bei dem Bauernhaus um ein Barghuus.

In der Wilstermarsch gab es bei den historischen Bauernhäusern zwei vorherrschende Typen, welche lange zeitgleich nebeneinander bestanden. Dieser Umstand ist eine in keiner anderen deutschen Landschaft so auftretende Eigentümlichkeit.

- Zum einen das vom niederländischen Baustil beeinflußte friesische Gulfhaus, das Barghus oder Barghuus, mit seitlich angeordneter großer Diele. Der mittig des Hauses zwischen dem mächtigen Ständerwerk befindliche Bergeraum für das eingebrachte Heu und Stroh ist namensgebend für diesen Haustyp.

- Zum anderen ein sächsisches Fachhallenhaus, das Huusmannshuus oder Husmanshus, mit der zentralen großen Diele in der Mitte des Hauses. Die Grotdör (Große Tür) ermöglichte es, mit voll beladenen landwirtschaftlichen Fahrzeugen - zur Zeit der Entstehung dieser Häuser waren dieses von Pferden gezogene Gespanne - in die Große Diele des Gebäudes zu fahren.

Beide Haustypen, Husmannshuus und Barghuus, haben in der Wilstermarsch äußerlich recht große Ähnlichkeit. Deutlich werden die Unterschiede durch die Verschiedenheit ihrer baulichen Durchbildung und die unterschiedliche Raumnutzung.

Die Abbildung (Bild 1) zeigt die Familie des Bauern vor dem rückwärtigen Witschaftsteil des Hofes. Der Bauer hatte mit seiner Ehefrau Wiebke geb. Lau insgesamt 13 Kinder. Die auf dem Foto links stehende Ehefrau trägt auf dem Arm den1913 geborenen und später (1939) den Hof übernehmenden Sohn Alfred.

Das Bauernhaus besteht in der abgebildeten Form nicht mehr, denn die Nachfolger ließen es durch einen Neubau ersetzen (sh. Bild 3 aus dem dem Buch "Die Bauernhäuser der Wilstermarsch im Bild").

Bildrechte: nicht bekannt

1914 - Kuff-Tjalk im Hafen St. Margarethen

1914 Hafen St. Margarethen - Hafen, Priel, Vorland, Deichhäuser.

Mehrere kleine Fracht-Segler im St. Margarethener Hafenpriel; im Vordergrund eine Kuff-Tjalk.

Im Hintergrund das Panorama des Ortes mit den sogenannten Deichhäusern auf dem Deich der Elbe. Zu der ungewöhnlichen deichfremden Nutzung einer Bebauung des Deiches war es im 17. Jht. nach einer zuvorigen Vordeichung gekommen, welche ihn zeitweilig zu einem Schlafdeich machte, der jedoch nach Aufgabe der Vordeichung 1686 wieder reaktiviert werden mußte.

Erst in der Folge der Sturmflut des Jahres 1976 wurde die aus Gründen der Deichsicherheit untragbare Situation beseitigt, indem der Deich in neuem Bestick verlegt wurde.

Der Hafenpriel schlängelt sich als damaliges Außentief des Nortorf-Neuenhafener Kanals durch das etwa 1 Kilometer breite unbedeichte Vorland vor St. Margarethen. Mit der Verstärkung des Elbe-Deiches im Jahre 1980 endete zunehmend der Hafenbetrieb, denn der Priel verschlickte zunehmend. Bis ca. 1985 waren noch viele Segelboote im St. Margarethener Hafen zu sehen, bis um die Jahrtausendwende das verschlickte Hafenbecken dann völlig zugeschüttet wurde. Der Aussendeich von St. Margarethen ist heute ein Vogelschutzgebiet und der Hafenpriel verschlickt mehr und mehr.

Bildrechte: nicht bekannt

Anmerkung: Das Foto stammt aus der Sammlung Andre Konietzko, Elmshorn (Deutsche Kleinschifffahrt)

1919 - Roland-Reiten am Deich der Elbe in St. Margarethen

1919 Roland-Reiten am Deich der Elbe in St. Margarethen

Neben dem auch heute noch in der Wilstermarsch betriebenen Ringreiten war dort früher auch das Rolandreiten ein beliebter Pferdesport.

In St. Margarethen wurde der sportliche Wettkampf der Reiter im Vorland unmittelbar vor dem Deich betrieben (Bild 1).

Der Roland war eine bemalte menschenähnliche Holzfigur, welcher drehbar auf einem Pflock befestigt ist.

Der nahe an der hölzernen Figur vorbei reitende Reiter mußte mit einer kurzen Lanze den am rechten Arm des Roland befestigten Schild treffen und ihn so in eine Drehbewegung versetzen. Eine besondere Herausforderung für den Reiter war, daß er so schnell reiten mußte, um nicht von dem am linken Arm des sich drehenden Roland befestigten und mit Asche oder Kreide gefüllten Sack getroffen zu werden.

Leider wird das alte Brauchtum seit Jahrzehnten in der Wilstermarsch nicht mehr ausgeübt, obwohl es zumindest für die Zuschauer attraktiver als das Ringreiten ist.

In den Jahren vor 1925 borgten sich die St. Margarethener einen Roland aus Eddelak, bis ihnen dann 1922 der Tischler Heinrich Alpen eine eigene Figur fertigte (Bild 2).

Leider verbrannte der noch zu Beginn der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts in der Wilstermarsch benutzte Roland bei dem Schadenfeuer, welches 1964 den Gasthof Franzenburg in St. Margarethen zerstörte. Bild 3 zeigt den Roland bei dem 1949 auf dem Hof Dibbern in Honigfleth veranstalteten reiterlichen Wettkampf. Die Kinder neben dem Roland geben einen Eindruck von der Größe der Figur.

Die Wettbewerbe der Reiter wurden nach dem Verlust des Roland nur noch in der Form des Ringreitens durchgeführt, bei welchem mit einer kurzen Lanze - dem Ringstecher - ein aufgesteckter Ring von der Stange oder einer Leine gestochen wird.

In St. Margarethen erfolgte das Ringreiten ebenfalls auf einer Fläche vor dem Elbedeich (Bild 4)

Bildrechte: Bild 1,2 und 4 nicht bekannt

Bild 3: Privatfoto Familie Dibbern, Honigfleth

Anmerkung: Die Bilder 1 und 2 wurden freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Dieter Sönnichsen, Burg

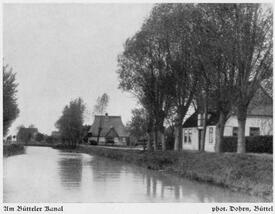

1920 - Partie am Bütteler Kanal

1920 Partie am Bütteler Kanal

Das künstlich gegrabene Gewässer führt je nach Örtlichkeit unterschiedliche Bezeichnungen.

Der kleine Kanal (daher örtlich in der Gemeinde Kudensee auch als „Lütten Kanol“ bezeichnet) ist 1765 zur Verbesserung der Vorflut für die um den Kudensee gelegenen Niederungen gebaut worden und diente lange Zeit auch der Torfschifffahrt als Transportweg, auf welchem der vom damaligen Hochmoor abgebaute Torf nach Büttel an der Elbe befördert wurde, von wo er weiter zumeist nach Hamburg umgeschlagen wurde.

Als Burg-Kudenseer Kanal schuf er eine Verbindung von der Elbe bei Büttel zur Burger Au (Walburgs-Au); man konnte auf ihm von Büttel über den Kudenseer Kanal, den Kudensee, die Burger Au, die Holstenau und die Wilsterau bis zur Stör fahren. Mit dem Bau des Nord- Ostsee Kanals wurde er durchtrennt, konnte aber bei Kudensee von diesem mittels einer Schleuse erreicht werden, deren Relikte erst im Rahmen der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Verbreiterung des NOK beseitigt wurden. Die Weiterfahrt in die Burger Au war seinerzeit über die Schleuse am Kattenstieg möglich oder auf der diesem gegenüber liegenden Seite über eine weitere Schleuse in die Wilsterau.

Seit den 1930er Jahren hat der kleine Kanal für die Schifffahrt keine Bedeutung mehr und dient ausschließlich der Entwässerung.

Bildrechte: Amandus Dohrn, Büttel

1920 - St. Margarethen (Elbe) - Franzenburgs Gasthof

ca. 1920 St. Margarethen (Elbe) - Franzenburgs Gasthof mit dem davor stehenden ersten Kraftfahrzeug in St. Margarethen.

Das Gasthaus hielt selbstverständlich auch für die mit der von Pferden gezogenen Kutsche Reisenden eine sogenannte Durchfahrt als Ausspann bereit.

Die Gebäude des Gasthofes „Zur Franzenburg“ in St. Margarethen, Dorfstraße 23, standen unmittelbar am Deich der Elbe. Heute ist es aus Gründen der Deichsicherheit nicht angezeigt, derartige Gebäude im Bestick eines Deiches zu plazieren.

In St. Margarethen erfolgte im betrachteten Bereich zwischenzeitlich eine Vordeichung.

Das Gebäude Gasthofes „Zur Franzenburg" brannte 1964 bei einem Schadenfeuer ab und an seiner Stelle wurde danach ein Hotel und Restaurant errichtet, welches zunächst den Namen "Seestern" führte und danach "Margarethen-Hof" genannt wurde.

Bildrechte: nicht bekannt

1921 - Schöpfmühle in Wetterndorf, Gemeinde Landscheide

1921 Schöpfmühle in Wetterndorf, Gemeinde Landscheide

Die Kokermühle stand an der Vierstieghufener Wettern, in welche sie das Wasser aus dem Rhinschlot mittels einer Archimedischen Schnecke schöpfte. Die weitere Vorflut erfolgte weiter über den Vierstieghufener Kanal zum Sielbauwerk im Elbdeich bei Arentsee in die Elbe.

Bildrechte: Amandus Dohrn, Büttel

© 2008 - 2024 Peter von Holdt · Technische Realisation: Michael Reinke · Impressum ·